История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

Самое важное свойство науки заключается в том, что она работает не только в лабораториях и не только в присутствии учёных. Вопрос в том, заметит ли человек проявление скрытых принципов мироздания в своей жизни. И сможет ли применить их себе во благо. Сможет ли использовать лежащие на поверхности тайны вселенной, чтобы добраться до тех, что скрыты глубже, и незаметны на первый взгляд.

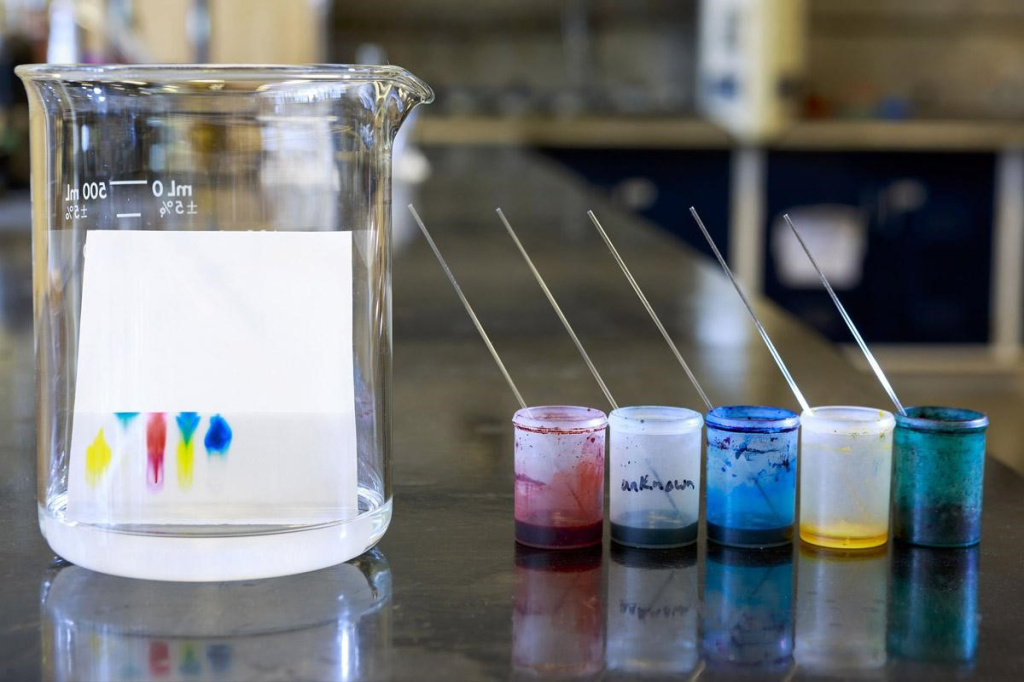

Наверняка вам доводилось промакивать уголком салфетки каплю, чтобы она впиталась в бумагу, не размазываясь по поверхности. Или, быть может, вы видели, как чай ползёт вверх, постепенно пропитывая кубик сахара, которым только коснулись поверхности жидкости. Если так, то вы знакомы с одним из двух принципов, на которых основана тонкослойная хроматография.

В отличие от прочих видов хроматографии, в тонкослойной важную роль играет капиллярный эффект. Явление, благодаря которому полярная жидкость способна подниматься по тонким трубочкам ‒ капиллярам. Можно сказать, что капиллярному эффекту мы обязаны жизнью на планете. Именно благодаря ему растения, главный источник всех питательных веществ на Земле, доставляют пищу для своих клеток из почвы.

Явление, лежащее в основе капиллярного эффекта скорее всего тоже вам известно. Это поверхностное натяжение. Свойство молекул полярных жидкостей сильнее притягиваться друг к другу у границы этой жидкости. Многие, должно быть, помнят школьные опыты с плавающей на поверхности воды иголкой. Внутри капилляра происходит нечто похожее. Жидкость смачивает стенки капилляра, едва заметно поднимаясь по краям, и поверхностное натяжение тут же подтягивает к себе основную массу жидкости.

В покрытии пластинок для тонкослойной хроматографии капилляров как таковых нет. Но их роль выполняют тончайшие зазоры между частицами покрытия. И это принципиальный момент для второго явления, лежащего в основе хроматографии. Причём это явление уже универсально, на его основе работают все виды хроматографии, а не только тонкослойная.

Метод хроматографии основан на том, что крупные молекулы движутся с разной скоростью. Растворитель увлекает за собой различные молекулы, но они по-разному взаимодействуют с неподвижной фазой хроматографа. Наполнителем колонки, или, в случае тонкослойной хроматографии, покрытием пластинки.

Природа этого взаимодействия может быть разной. Иногда это электростатические силы, притягивающие заряженные молекулы, иногда особо крупные молекулы просто физически с трудом протискиваются через поры наполнителя, а иногда в дело вступают и слабейшие из химических связей, вроде водородных, отвечающих также за то, что наши ДНК принимают форму двойной спирали, а мёд и раствор сахара оказывается липким.

Собственно, из сочетания этих двух принципов и рождается метод тонкослойной хроматографии. Растворитель, или элюент, или подвижная фаза поднимается при помощи капиллярного эффекта по покрытию, или адсорбенту, или неподвижной фазе.

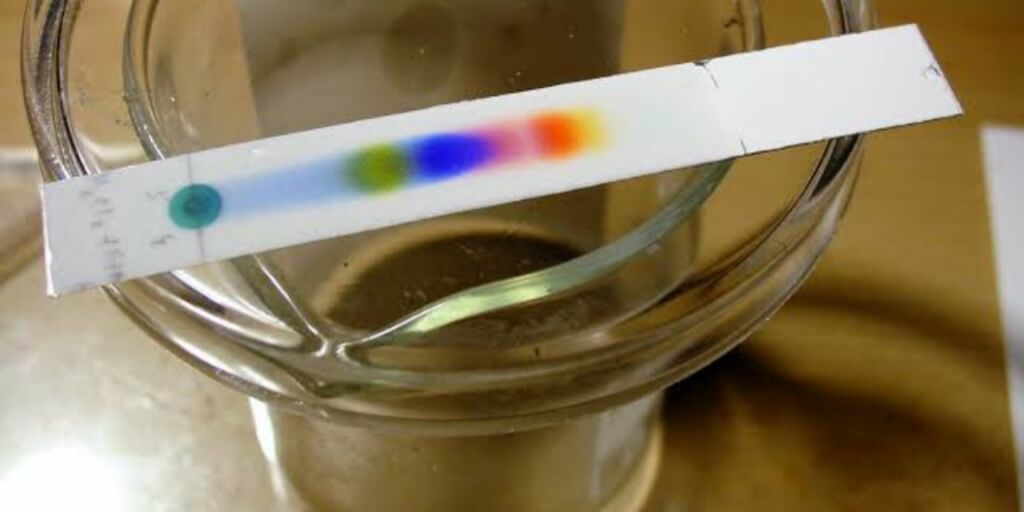

В какой-то момент элюент встречается с заранее нанесённой на пластинку анализируемой смесью. Растворив встретившиеся вещества, элюент увлекает их за собой, продолжая подниматься по хроматографической пластинке. Однако растворённые вещества не поспевают за быстрым низкомолекулярным растворителем. Каждое из них движется со своей скоростью. И вот, подобно бегунам на стадионе они разделяются на быстрые и медленные. Если разделяемые вещества окрашены, то увидеть результат их гонки можно воочию.

В какой-то момент элюент встречается с заранее нанесённой на пластинку анализируемой смесью. Растворив встретившиеся вещества, элюент увлекает их за собой, продолжая подниматься по хроматографической пластинке. Однако растворённые вещества не поспевают за быстрым низкомолекулярным растворителем. Каждое из них движется со своей скоростью. И вот, подобно бегунам на стадионе они разделяются на быстрые и медленные. Если разделяемые вещества окрашены, то увидеть результат их гонки можно воочию.

Поскольку в основе метода лежит капиллярное натяжение, покрытие и растворитель должны обладать определёнными свойствами. Для выбора подвижной фазы есть такой параметр как сила растворителя. Он показывает, насколько растворитель способен передвинуть пятно нанесённого на пластинку вещества. Этот параметр складывается из трёх свойств. Способности растворителя продвигаться по хроматографической пластинке, способности растворять интересующее вещество, и способности увлекать его за своим током. Так как сила растворителя зависит, в том числе, от покрытия пластинки и от анализируемого вещества, этот параметр меняется в разных условиях. В целом, полярные растворители обладают большей силой чем неполярные. И считается, что сильный растворитель способен передвинуть пятно вещества примерно на четверть длины всего пройденного элюентом пути.

В качестве сорбента сегодня почти всегда используют вещество с поверхностным зарядом. Три вещества, чаще всего использующихся для покрытия хроматографических пластинок ‒ это силикагель, оксид алюминия и целлюлоза.

Покрытие всегда выполняют в виде плотно спрессованных гранул, поскольку именно такая форма лучше всего подходит для продвижения растворителя по капиллярам. Для более плотного нанесения обычно добавляют связующее вещество с пористой структурой. Часто в таком качестве используют гипс. Толщина слоя обычно составляет от десятой доли до четверти миллиметра. И этой толщины хватает, чтобы уместить на поверхности пластинки слой в несколько десятков раз больше толщины составляющих его гранул.

Покрытие всегда выполняют в виде плотно спрессованных гранул, поскольку именно такая форма лучше всего подходит для продвижения растворителя по капиллярам. Для более плотного нанесения обычно добавляют связующее вещество с пористой структурой. Часто в таком качестве используют гипс. Толщина слоя обычно составляет от десятой доли до четверти миллиметра. И этой толщины хватает, чтобы уместить на поверхности пластинки слой в несколько десятков раз больше толщины составляющих его гранул.

Помимо просто тонкослойной хроматографии существует ещё и высокоэффективная тонкослойная хроматография. Её отличие состоит в том, что при изготовлении пластин особо внимательно относятся к однородности формы и размеров гранул адсорбента и однородности его слоя. Благодаря этому движение в капиллярах между гранулами ускоряется и становится более равномерным. Благодаря более контролируемым условиям анализ в этой версии метода проходит не только быстрее, но и точнее.

Силикагель чаще всего применяют для покрытия хроматографических пластин именно потому, что его проще всего стандартизировать. Кроме того, именно силикагель достаточно легко поддаётся модификации. Пришитые алкильные группы превращают его в неполярный сорбент. Нитрильные или карбоксильные группы повышают селективность силикагеля для отдельных групп веществ, а также снижают его гигроскопичность. Ведь это тот же самый силикагель, который повсеместно используется для контроля влаги.

Помимо силикагеля также применяют оксид алюминия. Это неорганическое вещество, легко переносящее нагрев. Это может быть важно, если из пластины необходимо удалить перед анализом влагу.

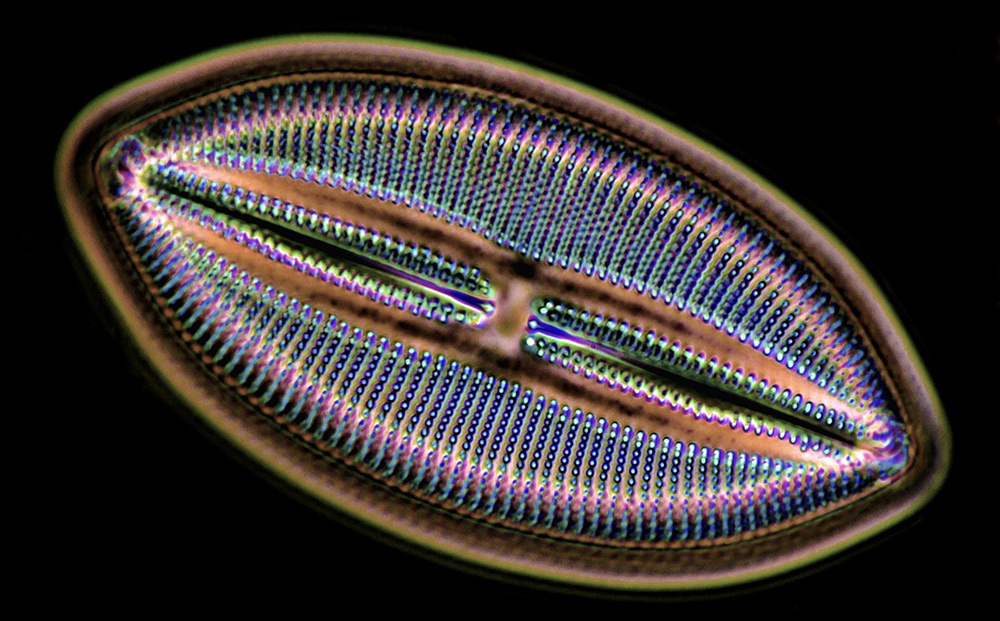

Другие виды сорбентов ‒ это кизельгур и целлюлоза. Кизельгур ‒ это особым образом обработанная диатомитовая почва. Довольно пористая кремневая осадочная порода, содержащая большое количество панцирей диатомей. Водорослей, научившихся выращивать на себе кристаллический чехол.

Целлюлоза — исторически самый первый вид покрытия для тонкослойной хроматографии. Она применялась ещё когда этот метод назывался бумажной хроматографией, и пластинки не имели подложки.

Целлюлоза — исторически самый первый вид покрытия для тонкослойной хроматографии. Она применялась ещё когда этот метод назывался бумажной хроматографией, и пластинки не имели подложки.

Подложки играют в анализе второстепенную роль, но тоже являются отличительной характеристикой хроматографических пластин. Сегодня в качестве подложки используют либо стекло, либо алюминиевую фольгу, либо пластик. У каждого из этих материалов есть свои сильные и слабые стороны.

Основным минусом стеклянной подложки можно назвать её хрупкость. Ошибки при хранении или использовании могут стать причиной растрескивания пластинки с образованием острых осколков. Кроме того стеклянную пластинку сложнее разделить на более мелкие части. Впрочем, для решения последней проблемы на стеклянные пластинки часто заранее наносят насечки, чтобы их можно было легко разделить на блоки заранее определённого меньшего размера.

Однако недостатки стекла с лихвой окупаются его достоинствами. Главное из них ‒ практически полная химическая инертность. Со стеклянными пластинками можно проводить анализ как с применением, так и сильных окислителей.

Пластинки с алюминиевой и пластиковой подложкой тоньше и легче стеклянных, их легче хранить, легче перевозить, можно прикладывать к рабочему журналу, не опасаясь, что хроматограмма повредится. Кроме того, такие пластинки можно резать. Это важно и для того, чтобы изначально подобрать пластинку нужного размера, и для того, чтобы вырезать пятно интересующего вещества прямо из хроматограммы. Ведь хроматография ‒ это метод не только анализа, но и очистки вещества. Но, увы, и алюминий и пластик менее стойкие в химическом плане вещества. Металл более подвержен действию кислот, а пластик обугливается при нагревании.

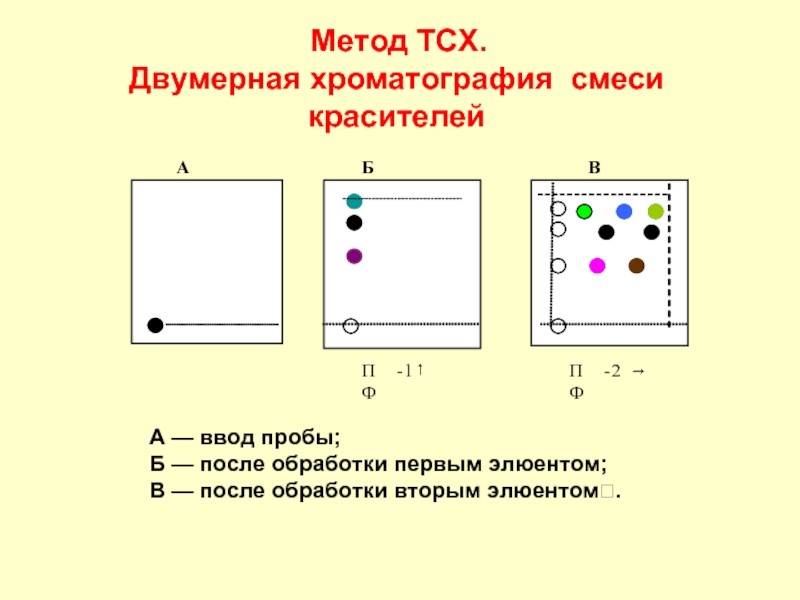

Что касается очистки при помощи хроматографии для того, чтобы сделать эту сторону метода более выраженной, есть ещё две модификации. Первая ‒ это двумерная хроматография. Суть её проста. Вначале смесь разделяется как обычно. Затем пластинку вынимают из камеры, высушивают, поворачивают на девяносто градусов и ставят уже в другой растворитель. Как уже говорилось, сила растворителя зависит от того, какое вещество участвует в анализе. И таким образом, можно разделять компоненты смеси, часть из которых хорошо разделяется одним растворителем, а часть ‒ другим.

![]() Другой вариант одновременно и очистки, и идентификации вещества ‒ совмещение тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. И иногда ещё и метода масс-спектрометрии. Для этого после завершения хроматографии и высушивания пластинки интересующее вещество либо вымывается в приёмник следующего устройства для следующего метода, либо извлекается прямо с пластинки. Это может быть проделано потоком горячего газа, замещением исследуемого вещества на сорбенте путём бомбардировки ионами, либо прямым испарением при помощи лазера.

Другой вариант одновременно и очистки, и идентификации вещества ‒ совмещение тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. И иногда ещё и метода масс-спектрометрии. Для этого после завершения хроматографии и высушивания пластинки интересующее вещество либо вымывается в приёмник следующего устройства для следующего метода, либо извлекается прямо с пластинки. Это может быть проделано потоком горячего газа, замещением исследуемого вещества на сорбенте путём бомбардировки ионами, либо прямым испарением при помощи лазера.

Если же идентификации по расположению пятна на хроматографической пластинке оказывается достаточно, то встаёт вопрос проявления хроматограммы. Это не проблема, если разделяемые вещества окрашены сами по себе. Тогда пятна видны невооружённым глазом. Однако часто вещества не имеют окраски в видимом свете.

Тогда применяют один из двух методов. Либо смещают диапазон излучения, либо проводят дериватизацию. Визуализация при помощи ультрафиолетового излучения основана на том, что многие белые и прозрачные вещества светятся в коротковолновом свете. Этот метод проявки возможен благодаря тому, что ни силикагель, ни оксид алюминия, ни целлюлоза такого света не испускают.

Дериватизация ‒ это химическое изменение веществ, содержащих определённые группы. Полученные в результате такого превращения вещества ‒ дериваты, отличаются от изначального по каким-либо параметрам. Это может быть растворимость, точка плавления или химическая реактогенность. Но в тонкослойной хроматографии дериваты обычно имеют какую-то окраску, позволяющую визуализировать расположение интересующего аналитика вещества.

Благодаря простоте на всех этапах, от пробоподготовки до учёта результатов анализа, тонкослойная хроматография сегодня применяется в самых разных областях науки и промышленности.

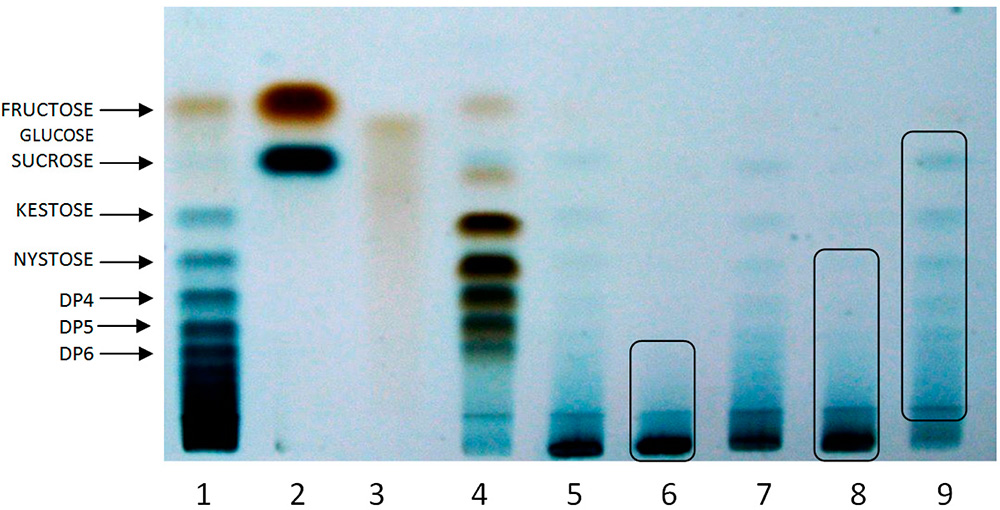

Пожалуй, главными потребителями данного метода можно считать пищевую, фармакологическую и парфюмерную промышленность. Те области, где часто приходится работать с многокомпонентными смесями, каждая составляющая которых может представлять интерес или опасность.

Данный метод довольно часто встречается в официальных руководствах по определению качества пищевых и лекарственных продуктов с чётким указанием условий, в которых должен проводиться анализ. Среди этих условий оказывается не только требование к подвижной и неподвижной фазе анализа, но и детальное описание пробоподготовки, расстояние, которое должен пройти элюент, и время, за которое он должен это сделать, а также способ проявки.

Тонкослойная хроматография обладает достаточной чувствительностью, чтобы обнаруживать даже следовые количества веществ в смеси. А скорость и простота постановки опыта позволяет использовать этот метод в качестве скрининга перед проведением более точных и количественных способов анализа.

Зародившись как полноценный научный метод уже почти полтора века назад, сегодня тонкослойная хроматография не только не канула в небытие, но и вобрала в себя достижения современной науки. Пластинки для тонкослойной хроматографии есть, наверное, в любой химической лаборатории. И многие преимущества метода вряд ли позволят ему пропасть из арсенала исследователя ещё очень долгое время.

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение