История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

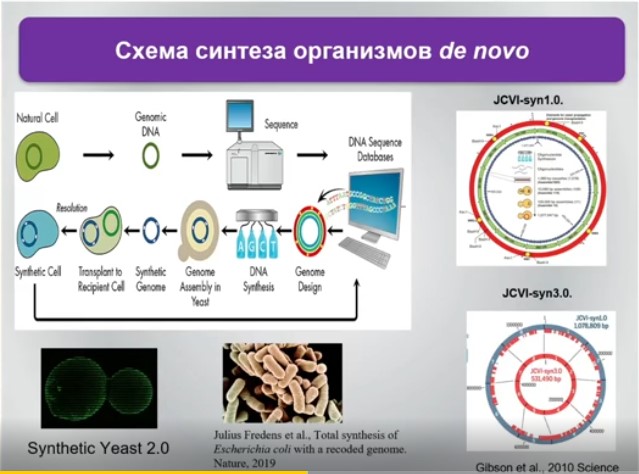

Сборка геномов происходит очень по-разному – задействованы либо чипы, либо склейка «хвост к хвосту» – синтез олигонуклеотидных праймеров из сделанных блоков по 35 тысяч пар нуклеотидов, затем клонирование в прицентровую большую плазмиду или дрожжевую хромосому, сборка путем рекомбинации цельного генома, его проверка на аутентичность, получение в агарозном геле, чтобы не порвать – и затем трансформация другого вида микоплазмы.

Это цитата публикаций 2010-17 года, описывающих, как происходили упомянутые процессы – естественно с некоторой модификацией – для получения принципиально нового живого организма, называемого синтетической микоплазмой. Просто подразумевается, что геном сделан не природой, а людьми. Но, естественно, он сделан по чертежу, практически без изменений, которые внесла когда-то природа.

Единственное отличие этого генома за эволюцию до 2011 года – то, что американцы попытались много раз, имея по крайней мере инструменты синтеза генома и развивая их, то есть переводя твердофазный объемный синтез в синтез на чипах и ручное ассемблирование в автоматизированное, серьезно этот геном редуцировать, чтобы понять, какие элементы этого генома являются неважными.

Тут их ждал некоторый казус, который они с удивлением опубликовали. Действительно, многие гены можно выбросить, но, например, некоторые межгенные участки в этом геноме выбросить нельзя, хотя они не имеют никакого смысла. Они не являются структурными белками, они не участвуют напрямую в транскрипции и пр.

Одно из достижений группы под руководством Глеба Юрьевича Фисунова в том, что там разобрались, почему при такой компактной записи информации тем не менее некоторые межгенные области являются гораздо более важными чем структурные. То есть в этом смысле просто генетический синтез, как можно было подумать, нокауты, которые любят молекулярные биологи, то есть отключения чего-то – вроде бы такая хорошо построенная логика, но она не всегда работает в качестве совершенного эвристического элемента.

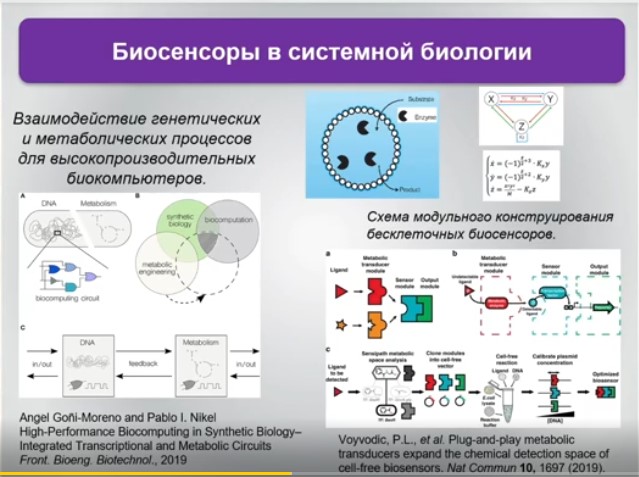

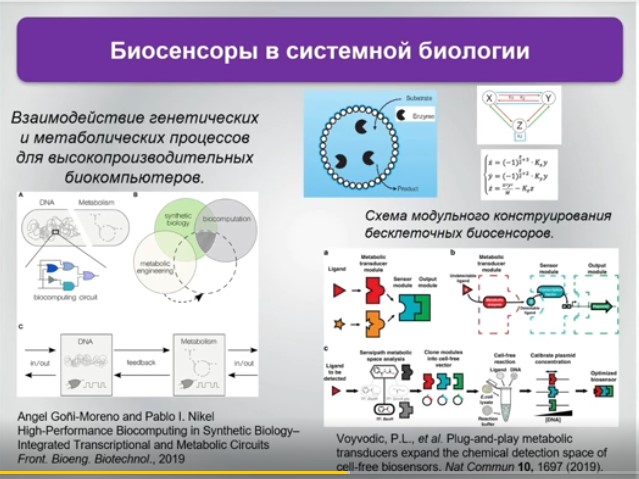

Это не кремний, не металл, не радиофизика, а те же самые ферменты – вплоть до того, что ферменты эти можно взять из организма, даже из организма человека, то есть получится идеально совместимая среда.

В таком случае можно говорить о нанороботах или наносенсорах, которые будут апплицированы на кожу или пойдут в кровь – и считывать с них не физические сигналы, а оптические или какие-то другие. Это довольно бурное направление в синтетической биологии. Потому что миметики, собственно, для этого и предназначены.

Ученые смотрят с любопытством, как это все устроено – но для того, чтобы писать проекты, получать гранты и оправдывать свое значение в народно-хозяйственном комплексе страны, по многим показателям превосходящее всех остальных, они говорят о биосенсорах – системах, которые довольно просто построить, не так просто стабилизировать и еще сложнее использовать. Но их технологическое развитие может привести к онлайн диагностике, которая уже не будет подразумевать поход в лабораторию, где делают некий клинический анализ, а перейдет в онлайн – и это больше не кажется неким фантастическим началом, поскольку все системы довольно хорошо изучены.

Когда вы сдаете тест на глюкозу, вы используете глюкозооксидазу, на холестерин – холестериноксидазу, и так далее. Спектр простых биохимических процессов, который можно локализовать в липосоме или в какой-то деградируемой капсуле, но только полупроницаемой, довольно велик. Тогда почему бы не использовать эти стабилизированные системы, а возможно еще и с постоянным обновлением за счет синтеза внутри этих капсул – матричного белкового синтеза – чтобы сделать эту систему долгоиграющей?

В связи с этим возникает очень много инженерных фантазий.

Есть примеры как раз инженерной работы: под ту или иную задачу всегда можно подобрать биохимический ансамбль или биохимический конвертор, который будет давать либо цветное, либо излучающее или другое фиксируемое соединение. Доходит до того, что в этих целях пытаются использовать бактерии.

Изучение микробиоты – это еще одна из областей научных интересов, где трудится В.М. Говорун. На современном этапе для кишечника используются модифицированные бактерии, которые могут измерять уровень индолов, триптофана, продуктов вторичного метаболизма – вторичных аминов, и это все представляет собой цветную систему. Бактерия окрашивается, и в экскрементах можно измерить спектрофотометрией интенсивность этой окраски, чтобы узнать концентрацию внутрикишечного содержимого по тем или иным метаболитам.

Так что области применения модифицированным живым системам находятся самые разные, и сегодня они существуют в виде готовых прототипов.

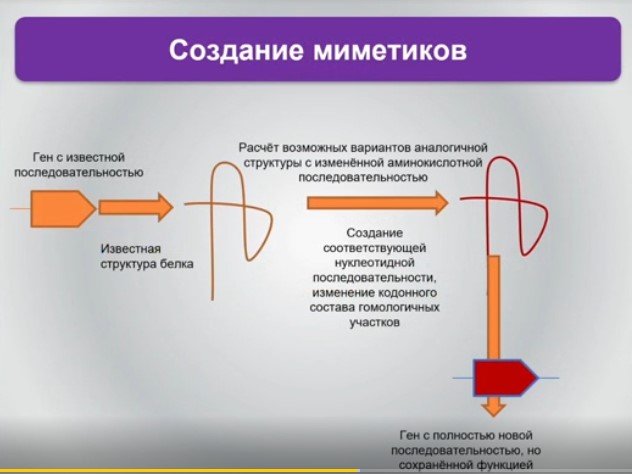

При обсуждении идеи искусственного генома стоит не только помнить о довольно серьезном развитии оптогенетики. Можно обсудить и возможность вместо синтеза химер, состоящих из флуоресцентного белка и целевого нас интересующего – создавать интересующие нас белки без химеры с флуоресцирующим, а просто заменяя одну из аминокислот на флуоресцирующий аналог.

Этот метод пока не довели до конца, потому что он требует сложных расчетов, а эмпирически это не очень хорошо получается. Но идея миметических подходов, в рамках которых исследователь, зная трехмерную структуру какого-то препарата или белка, может его эмулировать другими инструментами – введением других аминокислот или иных соединений – существует.

Одна из простых задач – это замещение пептидов с биологически активными свойствами, например, ядов, на низкомолекулярные соединения. Она вполне решаема. Белковую структуру – олигопептид – можно заменить на более стабильную органическую молекулу.

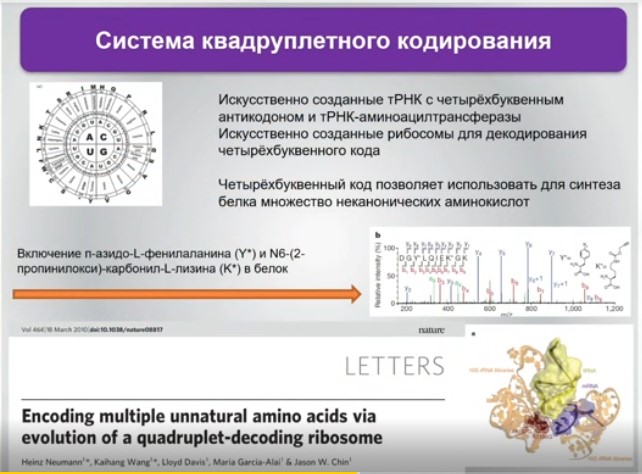

Они довольно широко используют подходы, в рамках которых можно не только вводить в процесс аминокислоты, не встречающиеся в природе, но и использовать четырехбуквенные коды – совсем другие комбинации.

Правда, стоит отметить, что бактерии с четырехбуквенным кодом пока существенно менее устойчивы, чем их «классические» собратья: все-таки генетическая модификация не так совершенна.

Может показаться, что в России с синтетической биологией сложилась достаточно грустная ситуация. Но если рассматривать все же экспериментальные подходы, в России довольно много сильных информационных групп, которые могут работать в области искусственных геномных сетей, создания различных контуров, которые предназначены для генной инженерии.

С другой стороны, синтетическая биология – это даже не мультиомиксные подходы, это достаточно сложная методическая база, где требуется микрофабрикация, микрофлюидика, нанофлюидика. Переход в этот мир из системной биологии – это не то чтобы совсем законченная история, но заканчивающаяся. Этот переход сопряжен с гигантской транзицией в инструментальной области и освоении технологий.

Что касается голов, мозгов и вычислений – в России ситуация в целом нормальная. И российские ученые довольно активно используются как группы для расчетов в этой области. Но нужно помнить, что расчеты в этой области – это только «приглашение к танцу». Хорошо, если они получаются. Без экспериментальных подходов это почти бессмысленно.

Подводя итог, можно отметить следующее: синтетическая биология – эволюционная наука; она, как и всё в настоящей науке, не может возникнуть «среди чистого поля в снегу».

Для этого требуются довольно большие упражнения и довольно тонкое разбирательство того, как устроена системная биология, что она нам недодает и чего мы не понимаем. А мы гарантированно чего-то не понимаем, используя омиксы, математическое моделирование и тому подобное. То есть эвристически можно сказать, что все понятно, облечь это в форму красивой лекции, но когда появляются новые факты, оказывается, что имеющихся знаний недостаточно.

Как и в 50-х годах прошлого века, на первый план выходит физика процессов: критическое распределение между жидкими фазами внутри клеток, сверхвысокие концентрации макромолекул, которые иерархическим образом структурированы. Даже в простых системах это совсем не то, что раньше представлялось о живом организме – не «жидкий бульончик с белками», где происходят некие биохимические реакции. Это очень сложная структурированная среда, где молекулы воды присутствуют и гидратация существует, но количество молекул воды счётно, речь о водном растворе «из банки» как таковом не идет.

Понимание этих процессов с одной стороны – а с другой стороны генетическая модификация «блэкбоксов», которыми называются до сих пор живые клетки любого свойства, даже очень маленькие – это, по-видимому, два мощных новых вектора в биологии, которые, как ни странно, могут давать довольно большое количество новых инсайтов для понимания физиологии, в том числе физиологии человека.

Размышляя и начиная заниматься тем, как может быть устроена простая живая система, какие подходы могут быть использованы для изучения таких систем, можно сделать вывод, что антихаос в маленьких бактериальных клетках может быть похож на то, чего не знают ни медики, ни физиологи.

Что такое норма человека? Мы привыкаем к рассуждениям о персонифицированной медицине, о персональном подходе, но тех, кто получал естественнонаучное образование, всегда учили, что нужно всегда сначала понять, что такое начало координат. Как без начала координат определять персонифицированные подходы, нормировать что-то, не имея представления о норме? Пока это своеобразная научная загадка. Но выражение прижилось и живет в массах.

Синтетическая биология как некая область все-таки пока еще теоретической биологии может не только обогащать наши представления об утилитарных биотехнологических процессах. Она может серьезно повлиять в будущем на наше понимание того, как в принципе устроены – не физиологически конечно, но молекулярно-биологические принципы существования сложных живых систем – в том числе таких непростых, непростых к которым относится и человек.

Вадим Маркович Говорун – академик РАН, директор НИИ дезинфектологии, доктор биологических наук.

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение