История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

Содержание статьи:

Порой можно увидеть рассуждения о том, следует ли науку считать искусством, или же это ремесло. И, надо сказать последнее время в науке всё меньше места остаётся вдохновению, нынче работа учёного скорее похожа на смесь рутины бухгалтера и литературной критики. Упорядочивание огромного массива цифр, и их интерпретация по заданным правилам.

Порой можно увидеть рассуждения о том, следует ли науку считать искусством, или же это ремесло. И, надо сказать последнее время в науке всё меньше места остаётся вдохновению, нынче работа учёного скорее похожа на смесь рутины бухгалтера и литературной критики. Упорядочивание огромного массива цифр, и их интерпретация по заданным правилам.

И всё же, есть в научной работе и элементы, напоминающие работу художника. В основном они связаны с получением тех цифр, с которыми позже придётся работать. Иногда приходится проявить творческую жилку, чтобы получить именно те данные, которые нужны, и отсеять все прочие. Порой гипотезы и теории и правда рождаются под влиянием вдохновения. И есть в науке целые методы, чем-то похожие на изобразительное искусство.

Про пару таких методов, в которых используются краски и важны свет и тень, сегодня и пойдёт речь. Мы поговорим о проточной цитометрии и конфокальной микроскопии.

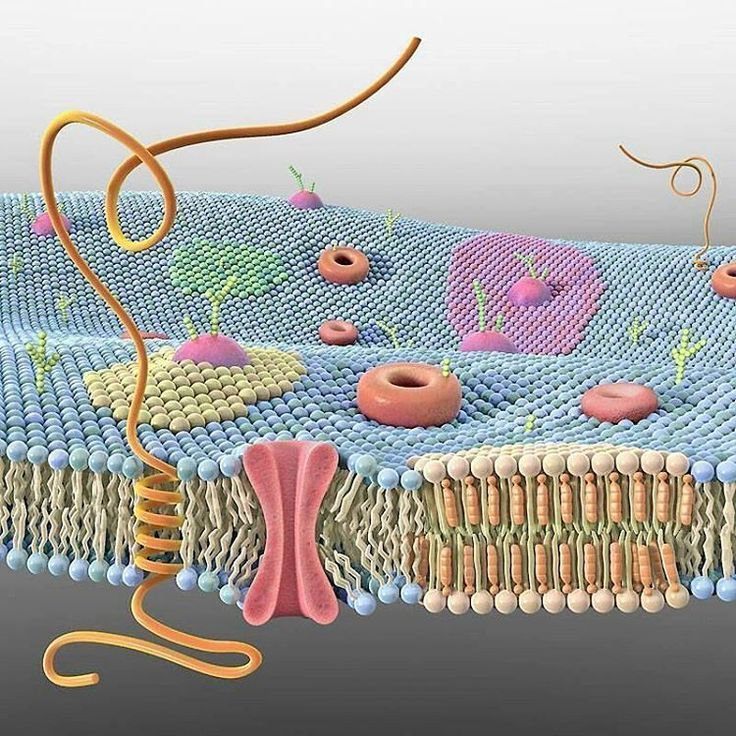

Наш с вами организм ‒ это не единая монолитная система. Это набор миллиардов клеток сотен разных типов. И все эти клетки постоянно взаимодействуют, самоорганизуются, образуют совместно работающие популяции. Но для того, чтобы клетки понимали, с кем и как можно взаимодействовать, каждая клетка помечена множеством различных маркеров. Чаще всего это поверхностные белки, или сложные структуры, вроде гликопротеидов, если белок связан с углеводным остатком, или липопротеином, если небелковая часть молекулы имеет липидную природу.

Обычно такие молекулы либо погружены в клеточную мембрану, либо пронизывают её насквозь. Клетка производит их, когда оказывается в определённом состоянии. Только что появившаяся клетка не будет похожа по набору маркеров на дифференцированную, то есть взрослую, но ещё не приступившую к работе. И обе они будут отличаться от активированной клетки, уже приступившей к исполнению своей функции. Также отличаться будут различные популяции одного типа клеток. Например, среди лейкоцитов ‒ чаще всего изучаемых при помощи проточной цитометрии клеток иммунной системы есть Т- и В- лимфоциты, киллеры и хелперы, клетки центральной и эффекторной памяти. И каждая из этих популяций будет иметь собственный набор поверхностных маркеров.

Сигнальные молекулы, как их ещё называют, не только помечают клетку в соответствии с её функциональной группой, но и обеспечивают её функции. Как только торчащая из клеточной мембраны часть молекулы связывается с подходящим веществом ‒ часто это тоже бывают поверхностные маркеры других клеток, вся сигнальная молекула меняет конфигурацию. В результате либо сама сигнальная молекула как-то меняется, либо её новая конформация служит катализатором для химических реакций внутри клетки.

Какая же связь всех этих нюансов клеточной жизни с проточной цитометрии? Дело в том, что учёные научились разделять клетки в соответствии с поверхностными маркерами, компонентами внутриклеточных реакций или размеров, или формы клетки.

Делается это достаточно просто. Сначала исследователю нужны специальные краски. Они получаются из одного из самых универсальных инструментов современной биологии, моноклональных антител. Это вещества, которые умеют связываться с чётко определённым набором атомов. Например, с функциональной частью поверхностного маркера. К нужному моноклональному антителу химически прикрепляется вещество, которое при освещении лазером светится определённым цветом. Затем такой краской, а вернее, целой палитрой таких красок, обрабатывается популяция клеток. И затем эти клетки обрабатывается в цитометре.

И вот тут начинается самая технологичная часть этого анализа. Клетки попадают в очень тонкий поток жидкости, в котором помещается только одна клетка. Каждая проплывающая таким образом клетка освящается сразу несколькими лазерами. А фотоприёмники считывают свет, которым начинают светиться клетки. Таким образом можно определить не только поверхностные маркеры. Форму клеток можно узнать, если оценивать, насколько отклоняется проходящий сквозь неё свет. Состав клеток будет понятен, если взглянуть, как клетка рассеивает свет. Кроме того, продырявив клеточную стенку клетки, можно окрашивать даже её внутреннее содержимое.

И вот тут начинается самая технологичная часть этого анализа. Клетки попадают в очень тонкий поток жидкости, в котором помещается только одна клетка. Каждая проплывающая таким образом клетка освящается сразу несколькими лазерами. А фотоприёмники считывают свет, которым начинают светиться клетки. Таким образом можно определить не только поверхностные маркеры. Форму клеток можно узнать, если оценивать, насколько отклоняется проходящий сквозь неё свет. Состав клеток будет понятен, если взглянуть, как клетка рассеивает свет. Кроме того, продырявив клеточную стенку клетки, можно окрашивать даже её внутреннее содержимое.

Сегодня самый частый объект, который анализируется с помощью проточной цитометрии ‒ это иммунная система. Отслеживая изменения в соотношении разных типов клеток, можно понять, каково в целом состояние иммунитета конкретного организма, как он реагирует на определённые воздействия, и нет ли каких-то аномалий в работы системы. А ещё цитометрию применяют в онкологических, токсикологически и гематологических исследованиях. Кроме того, помимо медицинского применения, проточная цитометрия полезна и во множестве других областей. Изучение микроорганизмов, как выращенных в лаборатории, так и полученных из природной среды, отслеживание роста клеток, определение фаз клеточного цикла ‒ всё это возможно при помощи проточной цитометрии.

Другой метод, часто использующий такие же краски, на моноклональных антителах, это конфокальная микроскопия. От обычной микроскопии этот метод отличается тем, что каждый момент времени мы смотрим только на крошечную точку в изучаемом образце. Вернее, смотрим не мы, а компьютер, люди видят уже конечный результат работы микроскопа. И этот результат выглядит как трёхмерная модель изучаемого образца. Для того чтобы получить её изображение, микроскоп последовательно снимает каждый крохотный участок исследуемого объекта. Причём, если образец прозрачный, сканируется не только его поверхность, но и всё внутреннее содержимое.

Обычно в качестве образца выступает или клетка или какая-то клеточная органелла, или даже молекула. Да, при помощи конфокальной микроскопии возможно разглядеть отдельную молекулу. Дело в том, что мы смотрим на изображение через крошечное отверстие. Благодаря этому можно отсечь засвечивающее излучение, и очень сильно повысить чёткость фокуса. Конечно, молекула, которую можно разглядеть таким образом должна быть очень крупной, состоящей из тысяч атомов. Так что разглядеть таким образом удаётся только огромные молекулы вирусов, или плотно скрученные исполинские молекулы ДНК.

Причём тут краски? Дело в том, что и в этом методе источником света оказывается лазер, что очень удобно для наведения флуоресценции в специальных веществах. Конечно, в этом случае речь идёт уже не об отдельных молекулах, в этом случае молекула краски была бы сравнима по размеру с окрашиваемым объектом. Однако, для изучения целых клеток этот метод очень удобен. Благодаря окрашиванию, можно очень наглядно увидеть, где именно в клетке протекают реакции, и какие. Учитывая, что при помощи конфокальной микроскопии можно исследовать даже живые клетки, можно без преувеличения сказать, что этот метод позволяет увидеть саму жизнь.

Впрочем, и в отдельных молекулах порой удаётся подсветить те или иные части. Правда, для этого сами составляющие вещество атомы должны быть способны к возбуждению при освещении лазером.

Вот таковы современные научные художества. Исследователи по всему миру раскрашивают природу в разные цвета, чтобы лучше её понять. Прогресс приносит нам всё новые способы взглянуть на, казалось бы, знакомые явления. И сложно даже предугадать, какие ещё чудеса готовит нам будущее.

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение