История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

Синтетическая биология – научное направление, которое позволяет убедиться в том, как использование современных технологий может привести исследователей к новому пониманию регуляции жизненных процессов и таким образом, возможно, приблизить к пониманию того, как устроена жизнь.

К этому люди шли на протяжении более чем столетия – как только Шлейденом и Шванном была сформирована в середине 19 века клеточная теория.

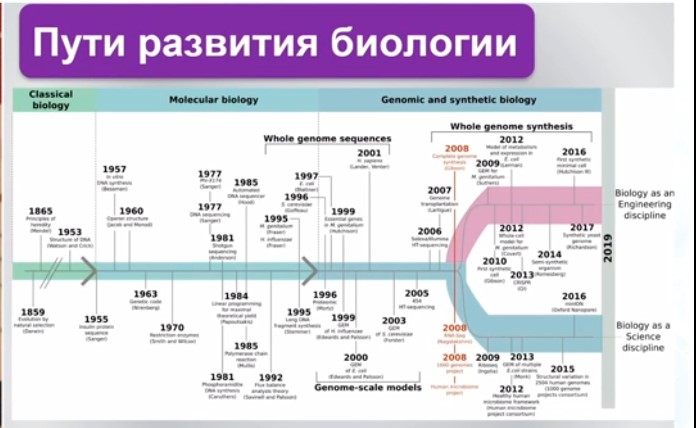

Если рассмотреть разные этапы в истории развития биологии, следует отметить возникновение редукционизма как основного подхода, связанного с пониманием, что без современных инструментов исследований познать сложность жизненных процессов практически невозможно – а значит, необходимо разбить их на некие компоненты. Этот подход, направленный на индивидуальное изучение одного отдельного гена, фермента, ферментативной системы и пр., просуществовал довольно долго и существует сейчас, причем в настоящую эпоху редукционизм наполнился новыми семантическими особенностями. Мы много знаем, и поэтому иногда произнесенное какое-то название — например, MyD88 или какая-нибудь пируваткиназа – для исследователей значит очень много.

Но уже в конце прошлого века, когда стали возникать геномные технологии, то есть сиквенс одного гена или нескольких генов перестал быть научным подвигом, ряд исследователей стали формулировать совершенно новые направления.

Сначала Джек Манилофф, а потом и несколько других специалистов попытались сформулировать некую концепцию, которая могла бы приблизить нас к пониманию того, что такое минимальная жизнь: как можно манипулировать большими массивами информации и жизнь не изучать, а создавать.

В то время это было слишком революционно, и первый проект 1989 года, заявленный на грантовый конкурс — а тогда еще генетические технологии не были столь впечатляющими, как сегодня, когда они стали рутинными процессами — был отвергнут как малореализуемый.

Считается, что синтетическая биология родилась в 2004 году, когда группа Хатчисона создала первый вирус синтетическим способом и заставила его реплицироваться на кишечной палочке — это был вирус-фаг Phi X 174. При этом опускается довольно значительный период развития научных технологий, когда научное сообщество постепенно понимало, как приблизиться к этому — то есть приступить к синтезу и развивать синтетические технологии, чтобы создать хотя бы мини-чертеж того, что впоследствии будет называться искусственной живой системой.

Эта технология до сих пор еще существует, она претерпела много научных и технологических итераций, и первые биоинформатические подходы, которые попытались определить минимальную жизнь, возникли тотчас же. Биоинформатики – наиболее реактивная и в своем роде не очень ответственная среда, потому что их предсказаниям почти все верят, а они говорят только о том, что сбыло.

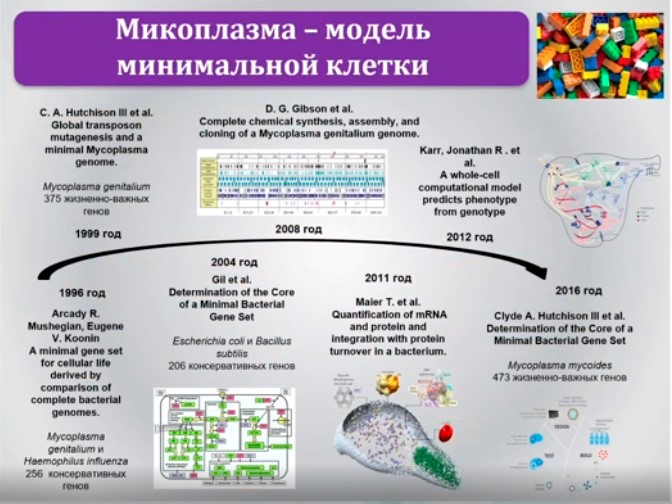

А «первопроходец» направления Джек Манилофф, как и ряд других исследователей, в том числе научная группа автора настоящего обзора – Вадима Говоруна – на протяжении очень длительного времени занимался самыми маленькими представителями живого мира на нашей планете — микоплазмами.

От микоплазмы до «нежизни» – всего один шаг: это объект, который довольно плохо растет; для клеточных биологов он представляет безусловно большой интерес, но в негативной коннотации, поскольку является патогеном клеточной культуры и приносит немалый ущерб. Однако для всех остальных, называющих себя микоплазмологами, он представляет собой некую «таинственную историю», потому что маленький геном сочетается с очень большой пластичностью, приспособляемостью, в том числе к антибиотикам. Не только клеточные, но и сельскохозяйственные биологи знают, что микоплазма очень трудно убиваема в популяциях животных — и это приносит значительный сельскохозяйственный урон, поэтому заставляет выбирать просто-таки радикальные способы борьбы с микроорганизмом.

Но при всем своем минимализме эта форма жизни очень пластична, она способна, используя минимальное количество того, что называют теперь геномной информацией, все-таки выживать, приспосабливаться и существовать дальше.

Примерно к началу нашего столетия, когда генетические технологии не только секвенирования, но и манипулирования развивались очень бурно, возникли техники, которые позволили довольно серьезно и логически непротиворечиво подойти к основному вопросу: что такое минимальная жизнь? Насколько можно в совсем маленьких организмах отключать гены, чтобы организм при этом сохранял жизнеспособность, способность расти на искусственных питательных средах, не нуждался в неких дополнительных приемах, таких как клеточные культуры или другие приспособления биологического или химического свойства? Можно ли сформулировать концепцию так называемой минимальной клетки?

Евгений Кунин и его соавторы, как только появились первых два генома — Mycoplasma Pneumoniae и Haemophilus influenzae — постарались путем их элайнмента выделить генетическое ядро, которое является общим.

Был определен достаточно небольшой сет консервативных генов – 256 штук. Впоследствии эта концепция долго эволюционировала, были использованы другие бактерии для направленного и случайного мутагенеза с помощью транспозонов, специального мутагенеза — таргетного, как уже делала американская группа в институте Крейга Вентера, чтобы понять, насколько генетическая информация избыточна относительно того, что можно назвать минимумом.

«Критический минимум» в их проектах звучал таким образом, чтобы, определив его, синтезировать соответствующую структуру и потом искусственным способом наращивать необходимые генно-инженерные потенции, предназначенные, например, для синтеза энергии или для синтеза неких искусственных важных биологически активных соединений. То есть перейти к тому, что называется синтетическими способами или методами в биологии для биотехнологий.

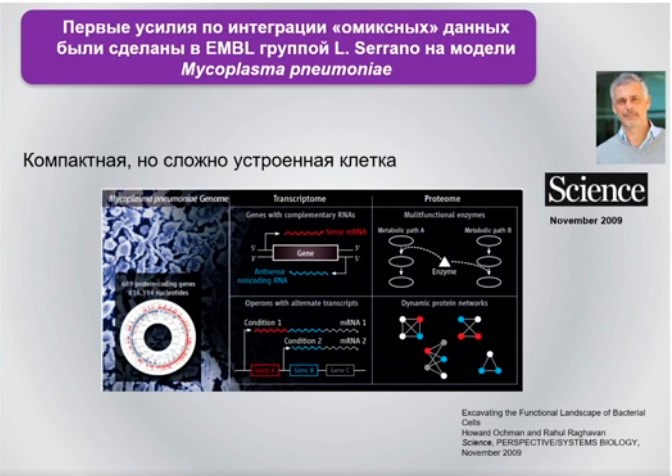

Возникло представление о критическом влиянии суперспирализации ДНК — то есть появились структурные компоненты как регуляторы иерархий, настройки этих синхронизирующих контуров. В конце концов они построили свою теорию — описательный процесс того, как может существовать такая простая клетка, называемая Mycoplasma Pneumoniae.

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение