История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

Вот уже больше года мы живем в условиях всепланетной пандемии. Поначалу от новых условий ожидали изменений в разных сферах жизни. И перемены действительно произошли, но большинство их остались незаметны для обычного человека.

К началу весны 2021 года пандемия SARS-CoV-2 стала рутиной. Люди понимают опасность заболевания, и соблюдают определённые правила предосторожности. Можно спорить о том, насколько рациональны введённые меры, однако один момент не вызывает сомнений даже у самых закоренелых скептиков. Очень важно выявить заболевание как можно раньше. Поэтому тесты для определения коронавирусной инфекции стали рутинным элементом современной жизни. Давайте разберёмся, какие они бывают и как работают.

Говоря про разновидности тестов на коронавирусную инфекцию, стоит выделить три группы:

Проще всего рассказать о первой категории. Сюда относятся и диагностика по клиническим проявлениям, выявление неочевидных на первый взгляд маркеров заболевания, и даже совсем странные идеи вроде обнаружения коронавирусной инфекции по запаху пота, для чего тренируют специальных собак.

В этой категории довольно много откровенно бессмысленных методик. Порой можно увидеть даже приложения для смартфонов, якобы способные определить болезнь, например по звуку кашля. (Рекомендуем статью: "Генетический анализ в перинатальной диагностике")

Увы, в медицине лженаучный подход может оказаться не просто бесполезен. Он может быть опасен тем, что решения, принятые на его основе, помешают человеку вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

С другой стороны, часть подобных тестов действительно имеют под собой основу. Но важно понимать, что все они являются только корреляционными. То есть они не показывают наличие или отсутствие SARS-CoV-2 в организме человека. Они только указывают на явления, которые часто сопутствуют коронавирусной инфекцией. Собственно, данную группу тестов сложно назвать таковыми в строгом научном смысле.

Теперь про тесты, которые используют в доказательной медицине. В клинической практике их всего два вида. Определение генетического материала вируса в организме человека и определение антител к какому-либо компоненту вируса.

В научных лабораториях к ним добавляется ещё определение специфичных к вирусу лимфоцитов. Этот тест несколько более значим, поскольку именно клеточный иммунитет в первую очередь отвечает за защиту от вирусов. Поэтому данный тест необходим при проведении клинических испытаний. Однако он слишком долгий, трудоёмкий и дорогой, чтобы использовать его для выявления заболевания у широкого круга потенциально заболевших людей.

Далее мы будем рассматривать только полимеразную цепную реакцию (ПЦР), выявляющую генетический материал, и иммунологические реакции: иммуноферментный анализ (ИФА) и реакцию микронейтрализации, используемые для обнаружения антител.

Отличие этих двух методов состоит в том, что ПЦР сразу выявляет наличие вируса даже на раннем сроке заболевания. Антитела же появляются только спустя некоторое время после того как человек заразится (инкубационный период). То есть, по антителам можно судить, что вирус был в организме человека некоторое время назад. Заражен ли человек сейчас, иммунологические тесты не покажут.

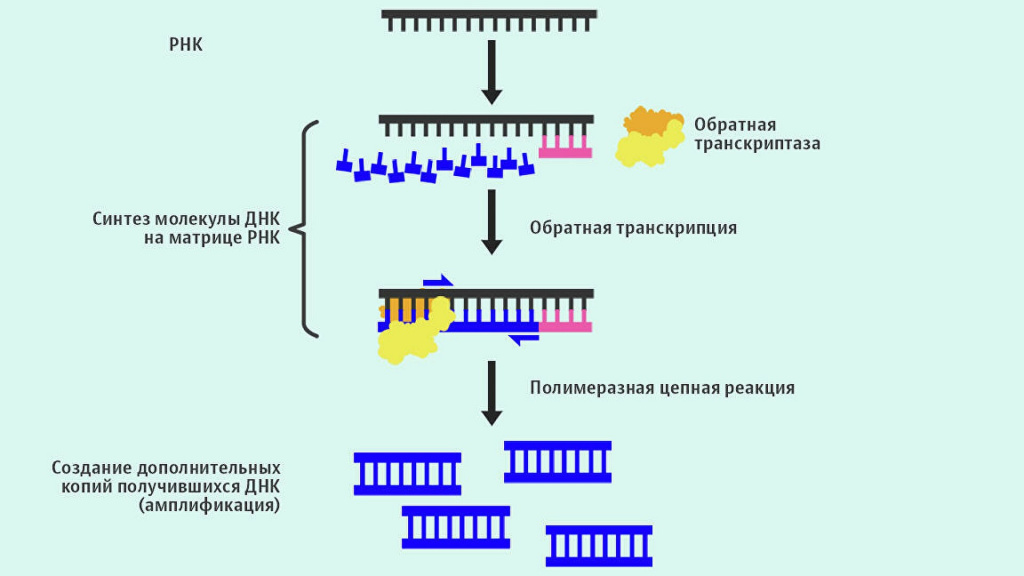

Как же работает полимеразная цепная реакция? ПЦР - это очень остроумное открытие, благодаря которому в биологи совершили огромное количество открытий за последние десятилетия. Эта методика использует механизмы, лежащие в самой основе жизни. Практически точно так же, как это происходит в клетке, происходит синтез ДНК в пробирке.

Принцип прост. Сначала выбирают участок ДНК, который требуется обнаружить. В случае SARS-CoV-2 это два вирусных гена. Один характерен для семейства коронавирусов, к которому относится виновник современной пандемии, а второй встречается только в данном конкретном вирусе. Когда участок выбран, нужно синтезировать два небольших фрагмента ДНК, которые с ним специфически (комплементарно) свяжутся. Эти фрагменты называются праймерами, и фланкируют (ограничивают) участок, ДНК который будет синтезироваться в пробирке. В разных тестах это могут быть целые гены, или их части, содержащие уникальную уникальные, значимые для анализа последовательности.

Затем исследуемый биологический материал (в данном случае смыв из носа или зева) смешивают с реакционной смесью, в которую входят праймеры, ферменты и нуклеотиды - структурные единицы для синтеза новой ДНК.

Если в ДНК из исследуемого материала есть участки, комплементарные праймерам, то в ходе ПЦР синтезируется копия искомого фрагмента ДНК. А потом ещё одна, и ещё, и ещё – в геометрической прогрессии. Каждая новая копия будет служить матрицей для синтеза новых участков ДНК.

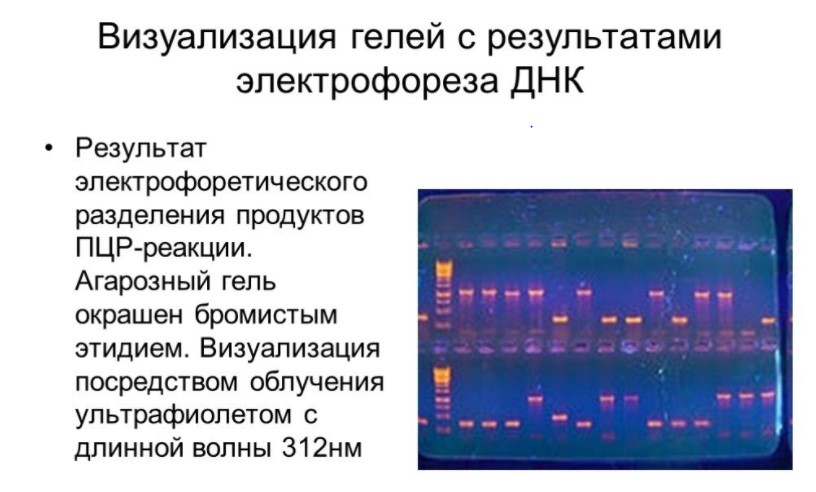

По окончании реакции их будет столько, что увидеть получившиеся фрагменты ДНК можно будет невооружённым глазом. Для этого их нужно разделить в агарозе под воздействием электрического поля (форез), а потом визуализировать при помощи красителя в лучах ультрафиолетового света.

Впрочем, данный способ визуализации ДНК используется редко. Современные приборы позволяют оценивать количество фрагментов прямо во время ПЦР – в «реальном времени».. Сегодня ПЦР используют для выявления родства, определения происхождения человека или, например, уточнения биологической систематики (родства видов).

ПЦР – это тест очень точный и чувствительный. Для него достаточно всего нескольких копий ДНК. Однако такая чувствительность может оказаться слабым местом метода. Малейшее загрязнение исследуемого материала сторонней ДНКможет привести к ложноположительным результатам. Это особенно актуально, в учреждениях, где одновременно имеется много потенциально зараженных людей (больницы, поликлиники).

Вирусные частицы постоянно присутствуют в воздухе, и мы ежесекундно подвергаемся их воздействию. Другое дело, что подавляющее большинство таких атак ни к чему не приводят. Вирусу или вовсе не удаётся попасть внутрь клетки, или иммунитет оперативно реагирует ,и предотвращает распространение вируса внутри организма. Однако, если вирион осядет на мазке, это может стать причиной ошибки.

Случаются и ложноотрицательные результаты, но гораздо реже. Их причина в нарушении методики анализа, поэтому в случае обоснованного подозрения тест следует переделать повторно. Наиболее частая причина обоснованного подозрения ‒ это подтверждённая ранее инфекция.

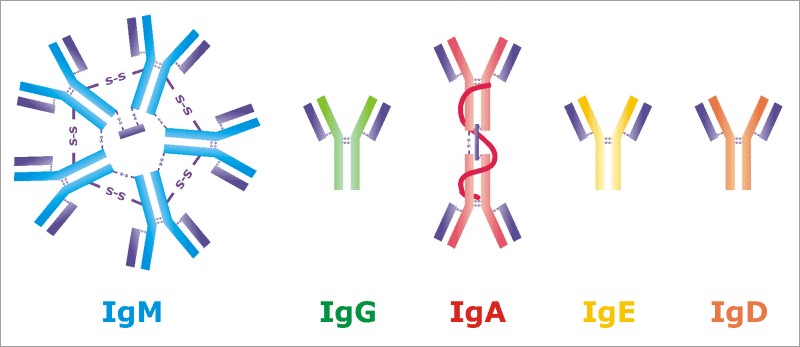

Теперь разберём иммунологические реакции. Они, как правило, бывают двух типов: иммуноферментный анализ и реакция микронейтрализации. Принцип у них один и тот же - сыворотка крови, в которой могут содержаться антитела, взаимодействует с вирусом или каким-то его компонентом. Если антитела присутствуют в сыворотке, они связываются со своим антигеном (мишенью). Различия между методами состоят в следующем.

В иммуноферментном анализе компонент вируса (антиген) закреплён на пластиковой подложке. Антитела прочно связываются с ним и получившийся комплекс стабилен на протяжении всего анализа. Зафиксированные антитела обрабатывают конъюгатом. Обычно это также антитела с химически пришитым красящим веществом. В результате получается своеобразный бутерброд, где антитела располагаются между антигеном и конъюгатом. (Рекомендуем статью: "Генетический анализ в сельском хозяйстве")

Антитела бывают разных типов. В данном случае нас интересуют три: IgA, IgG и IgM. Первые, IgA ‒ это «стражи входных ворот инфекции», Их много в слизистых, и они первые встречаются с вирусом. IgG ‒ это профессиональные охотники на вирус. Они появляются через несколько дней после начала болезни, и очень точно узнают своего противника. Каждое антитело этого типа связывается только с одним участком одного вещества. IgM ‒ это «рабочие лошадки». Они присутствуют в крови постоянно, и не так прочно связываются с патогенами, как IgG. Но зато и не так специфичны ‒ могут взаимодействовать не с одним конкретным веществом, а с несколькими похожими.

В реакции микро нейтрализации определяются нейтрализующие антитела. Это не отдельный тип антител, а функциональная категория. В данном методе используют активный, но ослабленный вирус. Если в исследуемой сыворотке антитела присутствуют, они связывают вирус. Если антител нет, вирус остаётся в свободном состоянии. Дальше этой смесью заражают культуру клеток и наблюдают, будут ли клетки гибнуть. Если с клетками всё в порядке, значит вируса в пробе нет. А если вируса в смеси не осталось, значит антитела нейтрализовали его.

Реакция микро нейтрализации более показательна в вопросе защищенности организма. Но, так как применяют в ней живые клетки и активный вирус, для проведения данной реакции требуются специальные условия. Иммуноферментный же анализ специальных условий не требует. Поэтому реакцией микро нейтрализации обычно подтверждают результаты, полученные с использованием других методов.

К слову, само существование антител, и всей системы специфического иммунитета ‒ показатель того, что вирусы не всегда несут только зло. Лимфоциты появляются в результате процесса, который без преувеличений можно назвать форсированной эволюцией. А возник у нас этот механизм благодаря вирусу, заразившему нашего очень далёкого предка. Настолько далёкого, что самые развитые организмы в то время были чем-то вроде современных морских звёзд. С тех пор этот вирус так и присутствует в нашем геноме, защищая от всевозможных патогенов, которые могут угрожать жизни .

На этой оптимистичной ноте мы завершаем рассказ о методах лабораторной диагностики коронавируса. Следите за своим здоровьем и будьте здоровы!.

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение