История

Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе

История

История

История

Содержание статьи:

Эта публикация отражает содержание второй части вебинара «Клеточная биология в формате Single Cell», состоявшегося 11 октября 2022 г. в рамках проекта «Онлайн-лекторий Диаэм».

Специалист «Диаэм» Сергей Ирхин рассказал о технологиях изоляции клеток, реализованной в системах Nadia от компании DolomiteBio, для дальнейшего изучения транскриптома на уровне единичных клеток. Этот вебинар раскрывает роль микрофлюидики в экспериментах с 3D-культурами.

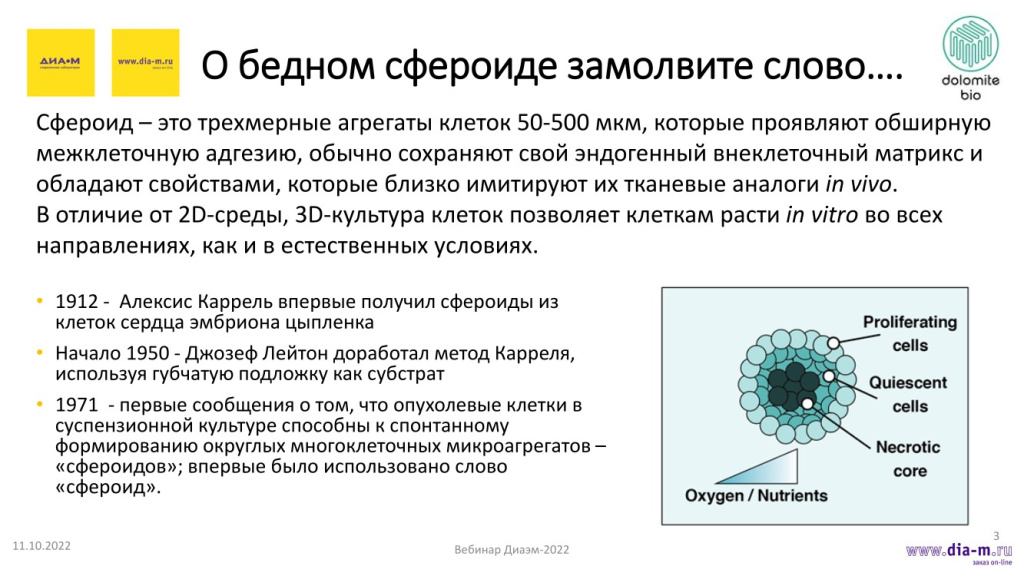

Сфероиды – трехмерные агрегаты клеток размером 50-500 мкм, в которых проявляется обширная межклеточная адгезия; обычно такие структуры сохраняют свой эндогенный внеклеточный матрикс и обладают свойствами, сходными с их тканевыми аналогами invivo. В отличие от 2D-среды, 3D-культура клеток позволяет им расти, как в естественных условиях – во всех направлениях.

История сфероида не нова: это не совсем современное понятие, первое упоминание о сфероидах датируется 1912 годом, когда Алексис Каррель, работая с клетками сердца эмбриона цыпленка, получил агрегаты клеток, способные самоорганизовываться. Только спустя почти полвека – в начале 50-х гг. – Джозеф Лейтон доработал метод Карреля, используя губчатую подложку как субстрат, с помощью которого клетки собирались в трехмерную структуру.

В 1971 г. появились сообщения о том, что в суспензионной культуре опухолевые клетки проявили способность к спонтанному формированию округлых многоклеточных микроагрегатов. Тогда они и получили название сфероидов.

Чем же хороша сфероидная культура для исследователей и почему она лучше классической двухмерной?

В сфероиде наблюдается более сложное взаимодействие между клетками, ведь клетки в этом случае взаимодействуют не только с соседями слева и справа, спереди и сзади, но еще и сверху, и снизу, то есть они находятся в неком микроокружении, влияя друг на друга.

Это позволяет изучать и моноклональные сфероиды, когда вся формация состоит из клеток-потомков одной клетки-предшественницы, и формировать гетерогенные «сообщества» – конструкции, в которых разные типы клеток сформировали некий агрегат, проявляющий определенные свойства.

Вариантов применения таких свойств сфероидов много.

Использование 3D-культур как модели для проведения скрининга фармпрепаратов invitro, потому что по сравнению с классическими моделями здесь можно выявить какие-то более тонкие явления и взаимодействия. Клетки в объемной структуре ведут себя немного по-другому, их поведение максимально приближено к поведению invivo, что дает возможность получить более-менее объективные результаты такого тестирования препарата или оценить его эффективность. Понятно, что при тестировании на плоской культуре нет гарантии, что в организме воздействия препарата проявится точно так же (и с точки зрения эффективности, и с точки зрения оценки токсичности).

Второй вариант – еще более популярный, чем первый: опухолевые сфероиды стали практически идеальной моделью для тестирования онкопрепаратов invitro для оценки воздействия онкопрепарата на культуру клеток. Можно создать сфероид из нескольких типов опухолевых клеток – гетерогенный сфероид, на котором можно оценить влияние препарата на гетерогенную опухоль. Это важно, поскольку бывают случаи, когда, подавляя препаратом один вид клеток в сфероиде, исследователь тем самым освобождает место для роста опухолевых клеток другой группы. Понятно, что если перенести этот процесс на организм человека, шансы на ремиссию получатся очень сомнительными, а следовательно, эффективность препарата с такими свойствами тоже останется под вопросом.

И конечно, применение сфероидов открывает новые горизонты в трансплантологии, потому что 3D-культуры человеческих мультипотентных стволовых клеток – это отличное решение для трансплантологии, для репарации каких-то поврежденных тканей, ликвидации тканевых дефектов, например, наращивания кости в случае утери фрагмента после сложных операций или обширных травм. Это хорошее решение: сфероиды заносят в некий ячеистый скаффолд, где клетки отлично и очень быстро разрастаются. Это популярное применение сфероидов, о чем свидетельствует множество опубликованных работ.

Методик создания сфероидов много, и у каждого варианта есть свои недостатки и достоинства.

Этот метод относительно не нов: его суть в том, что по одному каналу подаются суспензии клеток, причем это могут быть не обязательно эукариотические клетки, но и прокариоты, дрожжи и другие. По второму каналу поступает гидрогель. За счет подачи по перпендикулярному каналу отсекающей гидрофобной жидкости (грубо говоря, масла) происходит формирование капель, то есть фактически эти капельки плавают в масле.

В зависимости от того, какой гидрогель используется, происходит полимеризация оболочки – и на выходе получается капсула, которая содержит клетки. В зависимости от поставленных задач с этой капсулой будут производиться некие манипуляции.

На слайде приведена иллюстрация из статьи, показывающая, что инкапсуляция с применением микрофлюидики дает более стабильный результат за счет высокой точности поддержания скорости потока. Регулированием скорости и сочетанием, соотношением этих скоростей мы регулируем размер капель.

Подобрать эти скорости можно так, что в каждую каплю у нас попадет только одна клетка. В этом случае сфероиды будут моноклональными, то есть каждый сфероид – это популяция, которая произошла от единой клетки-предшественницы.

Либо наоборот: можно создать гетерогенную суспензию, смешать несколько типов клеток либо подавать их в момент формирования этих капелек и на выходе получать гетерогенные сфероиды.

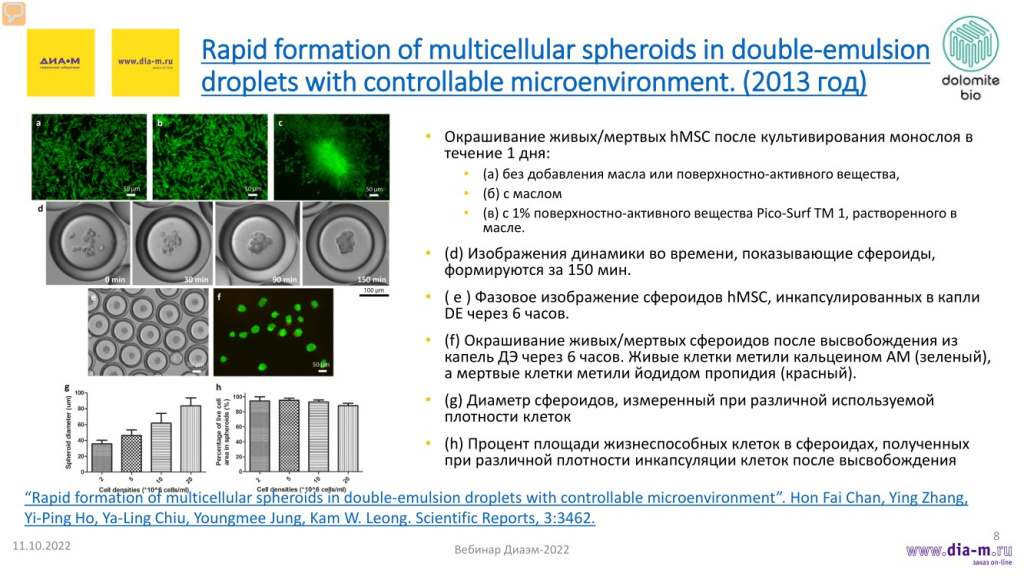

Приведем еще несколько иллюстраций. Например, проведена работа по инкапсуляции человеческих МСК.

Работу проводили для сравнения в монослое (верхний ряд) и с применением технологии микрофлюидики. Видно, что уже на 150-й минуте клетки образовали агрегаты довольно-таки хорошо, и после разрушения оболочки и окраски флуоресцентным красителем видно клетки показали жизнеспособность. На слайде видно фазовое изображение сфероидов МСК, инкапсулированных в капли DE через 6 часов. Видно результат окрашивания живых и мертвых сфероидов соответственно кальцеином (зеленый) и иодидом пропидия (красный).

Детали публикации можно посмотреть по приведенной ссылке.

Аппаратное обеспечение технологии, о которой идет речь в этом докладе – это приборы компании DolomiteBio, которая вместе с компанией Dolomite и компанией ParticleWorks является частью компании BlackTrace – это головная компания, в рамках которой выделены три направления:

Dolomite – работа с микроэмульсиями;

DolomiteBio – все, что связано с инкапсуляцией живых объектов, клеток;

ParticleWorks – все, что связано с синтезом наноносителей для лекарственных препаратов, таких как нанолипосомы и другие наночастицы.

Все три компании работают так или иначе в секторе микрофлюидики.

Компания Dolomite Bio создает инновационные продукты для высокопроизводительных исследований в формате Single Cell. Инкапсуляция отдельных клеток в микрокапли позволяет проводить быстрый анализ тысяч или миллионов отдельных клеток и их биологических продуктов. Она имеет готовый протокол для РНК секвенирования единичных клеток, секвенирования ядер, протопласта растений, а также инкапсуляции клеток в агарозу и формирования 3D-культур.

О последних двух применениях мы будем говорить.

Что касается систем микрофлюидики, то модельный ряд представлен сейчас двумя автономными моделями – это Nadia Instrument и Nadia Go.

Разница в том, Nadia Instrument – это система для рутинных процессов, в которых нужна работа с небольшим количеством образцов. Картриджи здесь – к сожалению или к счастью – одноразовые: это накладно, но предотвращает кросс-контаминацию, так что если у исследователя на повестке стоит предотвращение кросс-контаминации, то Nadia Instrument предпочтительнее. Он работает только с готовыми протоколами, но тем самым минимизируются риски, что какой-то процесс пойдет не по плану.

В отличие от Nadia Instrument Nadia Go использует многоразовые чипы, но только на 1 образец. Если у исследователя есть задача создать некий протокол, сделать что-то новое, никому неведомое, поработать с объектом, с которым до этого никто не работал, то Nadia Go – это нужный ему прибор.

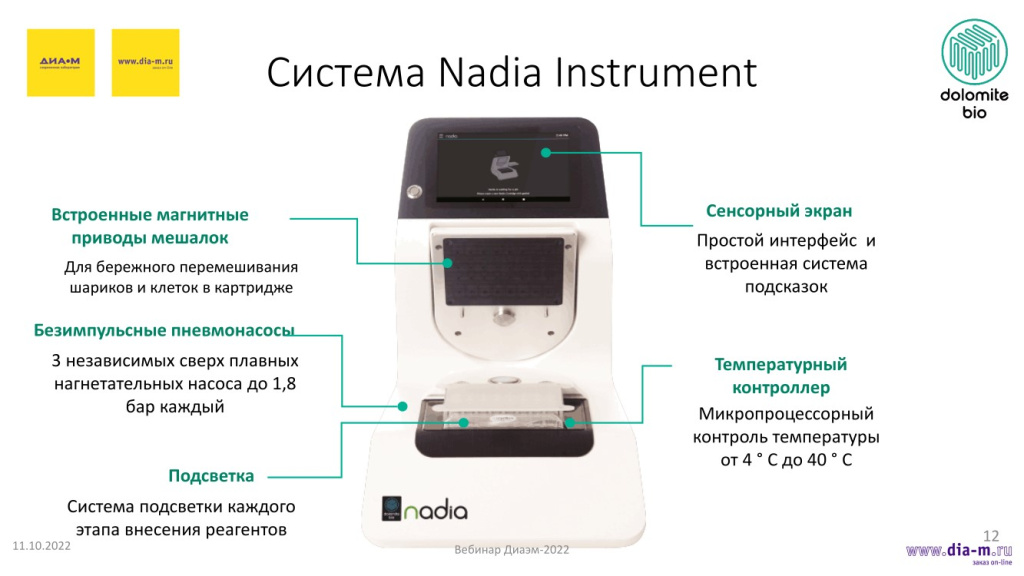

Nadia Instrument состоит из сенсорного экрана со встроенным меню подсказок.

В этом приборе есть температурный контроллер для термостатирования образцов при температурах от +4 до +40 ºС. Прибор снабжен безымпульсными пневмонасосами, которые прокачивают все растворы по каналу (в нем три независимых сверхплавных насоса, обеспечивающих давление до 1.8 бар каждый) и системой подсветки каждого этапа процесса.

Конструкция минимизирует риск, что какой-то процесс пойдет не так. Оператору выводятся на экране подробные инструкции: что куда капнуть, в какой последовательности, что нужно сделать – открыть или закрыть крышку, нажать «старт» или «стоп» и т.д. Любой аспирант и даже студент справится с этим прибором.

Преимущество такого подхода – высокое качество результатов, никакой кросс-контаминации, простота в работе; прибор имеет широкий диапазон применения. И главное: в этой системе хорошо реализована микрофлюидная составляющая, что на выходе дает очень низкий уровень дуплетных попаданий клеток в одну каплю, то есть при работе с Nadia Instrument мы получаем реальный Single Cell.

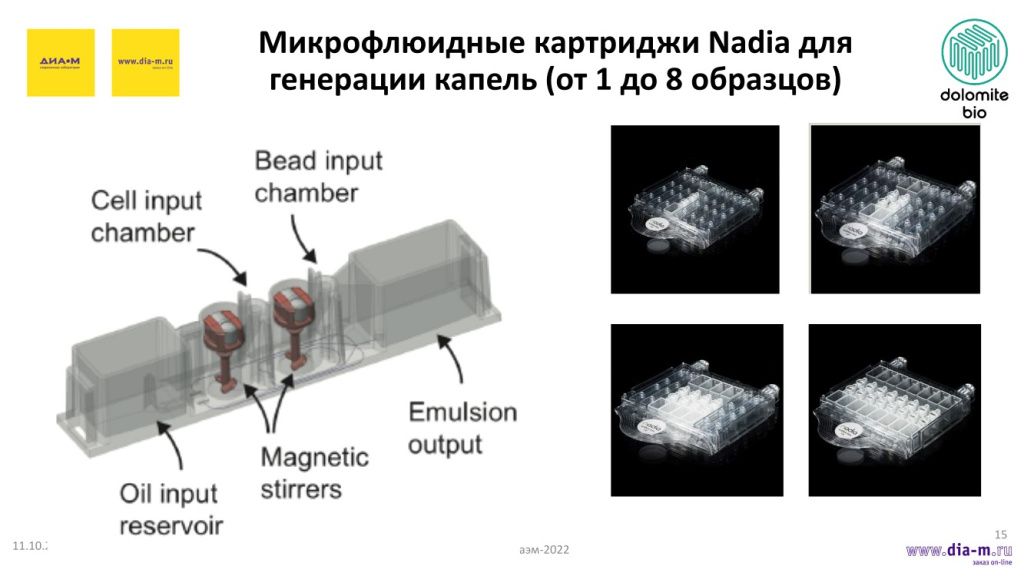

Из расходных материалов к этому прибору имеются одноразовые картриджи scRNA-Seq со встроенными NFC метками. Каждый картридж может быть рассчитан на один, два, четыре или восемь образцов параллельной работы.

В каждом чипе есть встроенные мешалки, которые предотвращают агрегацию клеток – они осторожно перемешивают суспензию частиц или клеток для предотвращения агрегации. В картридж вмонтированы такие ячейки, а в них установлены мешалки с магнитным приводом и микрорезервуар на 125 мкл суспензии клеток. Также в картридже есть резервуары для масла, для несущей жидкости и резервуар, откуда на выходе мы заберем нашу эмульсию.

Это новая одноканальная система, рассчитанная на 1 образец.

Из ее преимуществ – встроенный микроскоп, с помощью которого пользователь может визуализировать процессы. У Nadia Instrument этого нет.

Система открыта для редактирования протоколов

Недостатком можно назвать то, что система одноканальная и поэтому нельзя сразу работать на ней с несколькими образцами. Кроме того, в этом устройстве нет подсветки этапов процесса, оператор должен быть внимательнее и понимать, что он делает, что и куда капает.

Однако подсказки есть на экране компьютера, который поставляется в комплекте с прибором. Но на самом приборе подсветки этапов нет.

Прибор состоит из микроскопа, термоконтроллера, который здесь довольно-таки громоздкий, предметного столика, блока управления подсветкой микроскопа – все изображение выводится на компьютер.

Преимущества системы Nadia Go в том, что она представляет собой открытую систему, гибкую в применении и позволяющую работать с любыми объектами.

Есть возможность быстрой оптимизации текущих протоколов: можно загружать протокол и по своему разумению его редактировать по мере необходимости.

Производитель оставил возможность масштабирования: можно создать протокол на «приборе для первопроходцев» Nadia Go, а потом перенести его на Nadia Instrument как на основной прибор и повысить производительность – загрузить этот протокол туда и там работать с восемью образцами одновременно.

Программное обеспечение для Nadia довольно простое, можно управлять процессом в один клик – протокол настраивается и запускается одним нажатием кнопки.

И основное преимущество здесь – визуализация процессов.

В единственной используемой ячейке нет RFID метки, но ячейка рассчитана только на один образец и совместима только с прибором Nadia Innovate – это предыдущая модель, на смену которой теперь пришел прибор Nadia Go.

Конструкция картриджа ничем не отличается от разовых картриджей Nadia Instrument. Это облегчает переход с одной платформы на другую при масштабировании какого-либо разработанного процесса.

Внешне эти системы технически разные, но процессы, происходящие в ячейках, совершенно идентичны. Каждый пользователь в зависимости от того, что ему предпочтительнее – большое количество образцов и достоверный гарантируемый результат при закрытости протоколов или свободный поиск с любыми авторскими протоколами, но только с одним образцом – решает для себя, какой прибор выбрать.

В небольшом видеоролике о том, как работает система, показаны мешалки, предназначенные для ресуспендирования клеток или неких частиц.

Показано, что в системе Nadia есть встроенное пошаговое меню, которое подсказывает оператору, что нужно сделать, а в Nadia Go есть камера, которая позволяет визуализировать и получить такие интересные картинки.

Процедура довольно простая: прибор сам подсветит лунки, в которые нужно внести образец или реактивы, подскажет оператору, когда что нужно открыть или закрыть, подаст звуковой и световой сигнал о том, что инкапсуляция завершена. Картридж – от 1 до 8 образцов.

Показана также загрузка образцов в Nadia Go – тот же самый картридж и принцип, но без подсветки.

Если говорить о приборной составляющей, основным преимуществом этого оборудования можно назвать его гибкость.

- В системе Nadia можно работать как с одним образцом при небольших потоках, так и с восемью образцами на Nadia Instrument;

- Обеспечивается высокая точность поддержания температуры для большей сохранности клеток;

- Встроенная система перемешивания частиц предотвращает образование дуплетов;

- Возможно редактирование скорости потока по протоколам и в целом для работы с клетками.

Можно использовать систему для работы с клетками большего диаметра – с нейронами, или вязкими буферами различной вязкости (протопласты растений, агароза, коллаген) и отредактировать протокол.

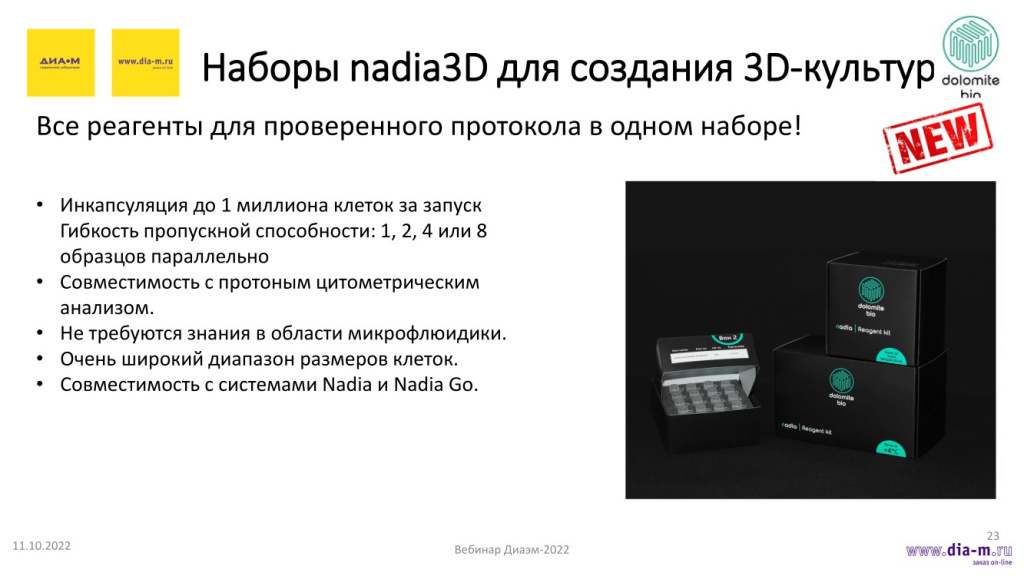

Относительно недавно компания DolomiteBio запустила производство наборов реагентов под отработанный протокол. Приобретая такой набор, пользователь получает все необходимое для создания инкапсулятов на 8 образцов.

Набор позволяет инкапсулировать до 1 млн клеток за запуск: можно запускать по одному образцу или до 8 образцов параллельно, если есть Nadia Instrument.

Или на Nadia Go можно запускать по одному образцу 8 раз, 8 запусков поочередно.

Результатом такой инкапсуляции в любом случае будет суспензия клеток, которую можно отправить на проточную цитометрию, чтобы оценить эффективность включения клеток в инкапсуляты.

Здесь не требуется каких-то знаний в области микрофлюидики, пользователю не придется рассчитывать вязкость жидкости, концентрации – все прописано в протоколах пошагово: сколько чего капнуть, что с чем смешать, сколько инкубировать, куда добавить. Все реактивы подписаны и рассчитаны на 8+ образцов, небольшой запас есть в диапазоне 5-10% на случай потерь, которые можно компенсировать, не выходя за рамки данного набора. Этот набор совместим с обеими системами.

Протокол здесь довольно простой.

Следует взять суспензию единичных клеток – например, диссоциировав какую-то ткань в диссоциаторе, подчистив и подсчитав количество живых клеток. После оптимизации концентрации эту суспензию заливают, вносят масло, полимер – например, какой-нибудь коллаген – и запускают процесс. На выходе пользователь получает инкапсуляты клеток, в которых через какое-то время образуются агрегаты клеток и начинается формирование сфероидов.

После чего с помощью подходящих реактивов можно разрушить коллагеновую оболочку и помочь клеткам «вылупиться» из этого кокона, получив в результате такие агрегаты.

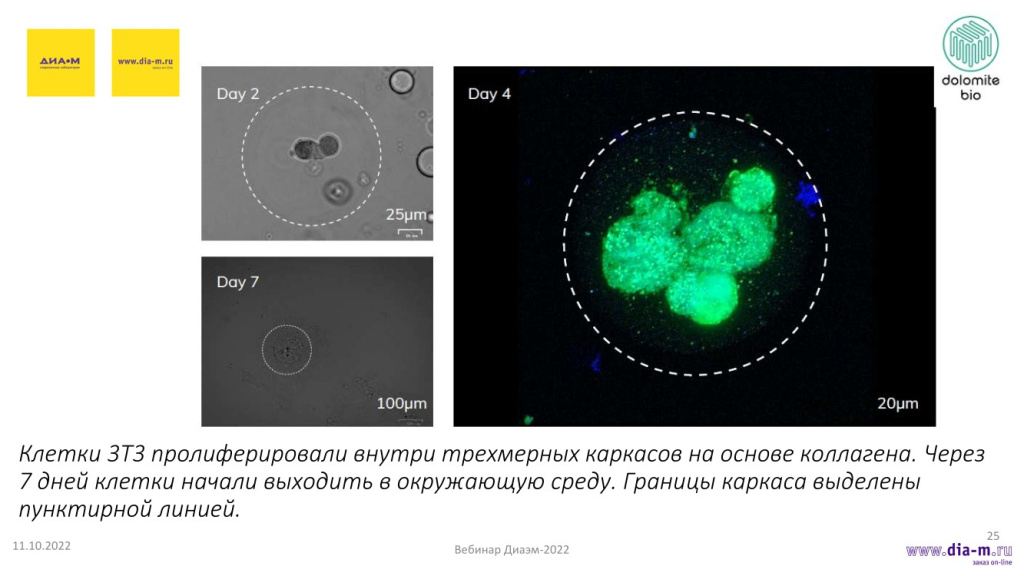

На слайде приведены клетки 3Т3, которые пролиферировали внутри трехмерных каркасов на основе коллагена и через 7 дней начали выходить наружу в окружающую среду.

Итак, суспензию клеток нужно зарядить в картридж, туда же зарядить коллаген, запустить прибор, и он на выходе даст эмульсию, содержащую инкапсуляты клеток в какой-то биополимер. Потом производится инкубация и после этого разрушение оболочки-каркаса с помощью каких-либо ферментов либо внешних факторов.

В частности, приведена картинка, предоставленная Dolomite Bio: клетки 3Т3 пролиферировали внутри трехмерных каркасов на основе коллагена, через неделю их обработали коллагеназой, чтобы обеспечить разрушение этого матрикса.

Как пример – и эксперимент с использованием контрольной линии: клетки до обработки коллагеназой оставались в своем коконе.

И вот они полностью освободились от коллагенового каркаса и показывают хорошую жизнеспособность.

Нижний ряд – это уже контроль жизнеспособности с использованием флуоресцентных красителей.

Еще один новый набор nadAROSE для инкапсуляции клеток уже в агарозу.

Здесь тот же концепт: все компоненты уже подобраны для инкапсулирования миллиона клеток за запуск с концентрацией 500 клеток на мкл. Набор довольно гибок, можно запускать от 1 до 8 образцов параллельно. Сохраняется возможность работы с проточным цитометрическим анализом, чтобы произвести анализ включения клеток, оценить по каким-то маркерам, насколько эффективно произошло включение клеток в капсулу и насколько это повлияло на профиль и жизнеспособность клетки.

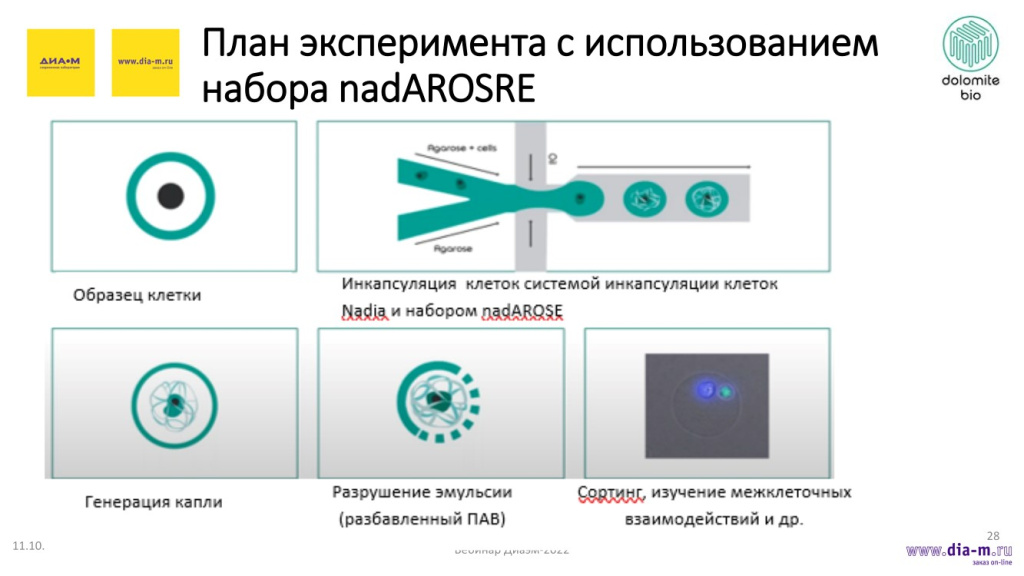

Протокол чем-то похож, тоже осуществляется инкапсуляция клеток с использованием данного набора, идет генерация капель, а дальше при необходимости можем разрушить или не разрушать клетки, если не разрушили – можем их сортировать, при необходимости в одну каплю можно добавлять два типа клеток, смотреть, как влияет их соседство друг на друга на уровне транскриптома или протеома конкретно взятых клеток. Можно потом их отправить на какие-то генетические исследования или для дальнейшего культивирования, если этот тип клеток интересен и есть задача наработать побольше этой культуры.

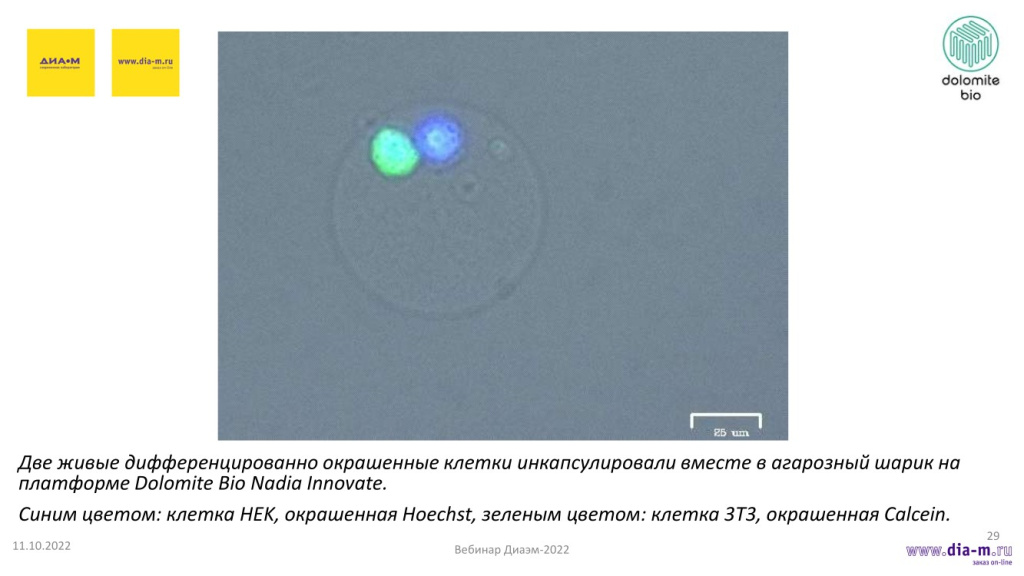

Пример из публикации: две живые клетки, дифференцированные и инкапсулированные вместе в один агарозный шарик на платформе DolomiteBio (система Nadia Innovate).

Синим цветом окрашена клетка HEK – красителем Hoechst, зеленым окрашена клетка 3Т3 – кальцеином.

Также данный набор может быть интересен тем, кто ищет или создает новые линии продуцента антител. Можно собрать клетки продуцента от людей, которые переболели и выжили в какой-то локальной пандемии.

Далее такие клетки нужно инкапсулировать, отсортировать по тому, как они вырабатывают антитела и использовать далее эти клетки для создания новой линии продуцентов антител.

Если говорить о наборе для работы с агарозой, то есть возможность применять его не только для работы с эукариотами.

Это будет интересно и тем, кто работает с клетками-продуцентами прокариот.

Приведены публикации Зинченко и др. по инкапсуляции e. coli в инкапсулят. Проблема в том, что e. coli продуцирует рекомбинантные белки, не накапливая их внутри, а выпуская их наружу. Поэтому трудно подобрать клетку, которая обладает оптимальными параметрами по продуцированию определенного искомого белка. Использование системы микрофлюидики позволяет изолировать каждого продуцента в отдельную капсулу. При условии, что в каждой капсуле находится какой-то субстрат, по мере того, как клетка выделяет белок, субстрат меняет оптические свойства. Тогда можно оценить, насколько эффективен конкретный представитель штамма, популяции бактерии по части продукции искомого рекомбинантного белка – и можно отсортировать именно этого представителя и использовать для дальнейшей работы – создания новых штаммов продуцента.

Такие работы уже есть даже в России: несколько компаний используют микрофлюидику для создания собственных штаммов-продуцентов витаминных препаратов.

Если говорить об альтернативных вариантах применения, то система Nadia используется для секвенирования РНК единичных клеток, что позволяет исследователю лучше понять развитие болезни или какие-то иммунные реакции.

Схема изучения роли деметилаз KDM6A/B гистона H3K27me3 в регуляции Т-клеток: нужен исходный образец ткани, отобранные клетки секвенируются с использованием прибора Nadia и затем проводится секвенирование NGS, после чего получается понятная картина развития болезни.

На выходе исследователь получает полную библиотеку кДНК, содержащую информацию о мРНК каждой клетки. Далее методом секвенирования НГС и биоинформатическими методами можно получить данные, какой транскриптомный профиль присущ той или иной клетке, и понять, какие гены работают в клетках в тех или иных условиях. Причем данная технология работает не только для животных!

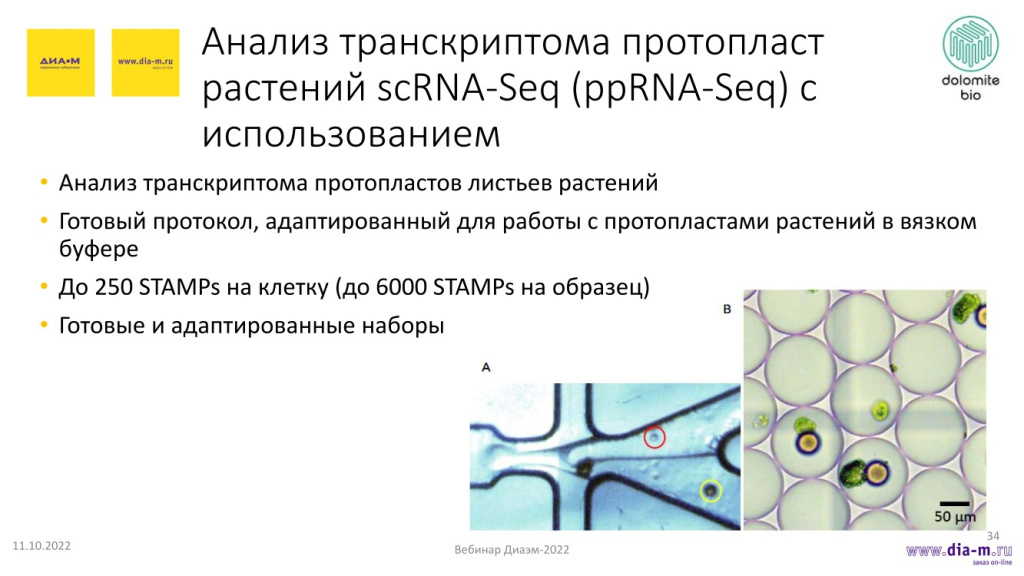

Есть также наборы и протоколы для анализа транскриптома протопластов листьев растений, чтобы изучить сортовые и генетические свойства конкретно взятого растения.

Подводя итог, подчеркнем преимущества систем Nadia: масштабируемость, возможность работать как с одним образцом, так и с восемью параллельно, система обладает высокой точностью контроля поддержания температуры и давления, что позволяет получать воспроизводимые результаты.

А система Nadia Go позволяет оптимизировать имеющиеся протоколы и довести их до требуемых результатов, если исследователь находится в научном поиске и использует некие инновационные идеи исследований либо анализа.

Следует отметить, что наборы nadAROSE и nadia3D должны быть размещены на сайте и доступны к заказу, а широкий спектр продукции DolomiteBio по-прежнему доступна для российских пользователей.

Дополнительные вопросы по этой продукции можно задать по телефону +7(985) 929-67-28 или электронной почте sir@dia-m.ru.

Новость о вебинаре «Клеточная биология в формате Single Cell»

Ссылки на другие части вебинара:

Клеточная биология в формате Single Cell. Стандартизация и принципы работы с единичными клетками

С помощью личного кабинета Вы сможете:

Сравнение